The Economist 2025년 4월 19일호

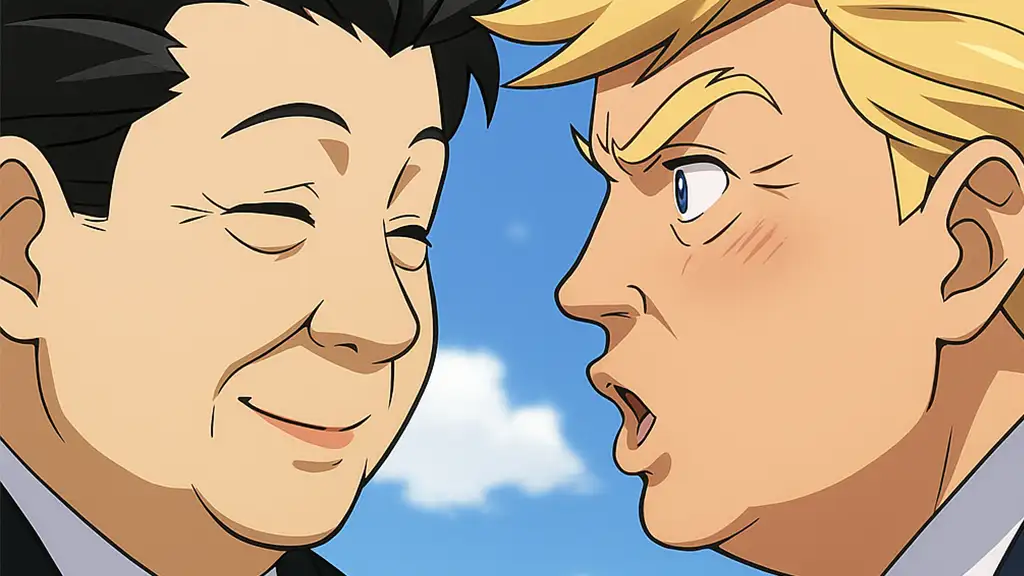

Article: China hawks are losing influence in Trumpworld, despite the trade war

도널드 트럼프 행정부의 대중국 정책은 마치 격렬한 무역 전쟁의 포성 속에서 벌어지는 한 편의 복잡한 궁중 암투극과 같다. 표면적으로는 관세 폭탄과 강경 발언이 난무하지만, 그 수면 아래에서는 미국의 세계 전략 방향을 둘러싼 치열한 권력 투쟁이 벌어지고 있으며, 놀랍게도 전통적인 의미의 '대중 매파(China hawks)'들이 그 영향력을 잃어가고 있다는 징후가 뚜렷해지고 있다. 워싱턴 정가의 분류법을 빌리자면, 미국의 압도적 우위(primacy) 재확립을 추구하며 모든 위협에 맞서려는 '우위론자(primacists)', 중국에만 집중하고 우크라이나 등 다른 전선은 포기해야 한다는 '우선순위론자(prioritizers)', 그리고 오직 미국 본토 방어에 집중하며 미래의 전쟁을 피해야 한다는 고립주의적 성향의 '자제론자(restrainers)' 사이의 보이지 않는 전쟁에서, 마지막 그룹인 자제론자들이 점차 우위를 점하는 듯한 형국이다. 트럼프 대통령 자신의 변덕스러운 의중과 별개로, 행정부 내 권력 지형의 이러한 지각 변동은 향후 미국의 대중국 전략, 나아가 세계 질서에 예측 불가능하고 잠재적으로 위험한 파장을 예고하고 있다.

이러한 흐름을 가장 극명하게 보여주는 사건 중 하나는 트럼프 대통령과 만난 극우 음모론자 로라 루머의 주장에 힘입어 이루어진 것으로 알려진, 국가안보회의(NSC) 핵심 관리 6명의 해고 또는 재배치였다. 루머는 이들을 트럼프 대통령에게 "불충성스러운 인물"이자 그의 정책을 방해하는 세력으로 규정했지만, 그녀의 요구는 사실상 중국과의 전쟁 도발을 꾀하는 "네오콘(neocons)"을 제거하려는 도널드 트럼프 주니어 등 자제론자들의 목표와 정확히 일치하는 것처럼 보인다. 이 숙청의 상징적인 희생양이 된 인물 중 한 명이 바로 데이비드 페이스(David Feith), NSC의 기술 담당 선임 국장이었다. 그의 해고는 단순한 인사 조치를 넘어선 의미를 갖는다. 그의 아버지 더글러스 페이스는 2003년 이라크 침공 계획에 깊숙이 관여했던 대표적인 네오콘 인사였기에, 아들 페이스의 축출은 네오콘적 외교 노선과의 단절을 상징하는 것처럼 비춰졌다. 그러나 더 중요하게는, 젊은 페이스는 트럼프 1기 행정부 시절 국무부에서 근무하며 미국의 동맹 강화를 골자로 하는 '인도-태평양 전략' 수립에 기여했고, 이후 싱크탱크에서도 더욱 강력한 대중국 정책을 주장해 온, 백악관 내에서 가장 경험 많은 중국 전문가 중 한 사람이었다는 점이다. 그는 NSC에서 미국의 대중국 기술 수출 통제, 틱톡 매각 문제 등 민감한 현안들을 다루며 바이든 행정부의 정책을 계승하는 동시에, 러시아와 중국을 '적국'으로 명시하고 대중국 투자를 광범위하게 제한하는 '미국 우선 투자 정책' 같은 새로운 구상에도 관여했다. 그의 정책적 견해가 해고의 직접적인 원인이었는지는 불분명하지만, 그의 축출은 명백히 고립주의 성향 자제론자들의 승리이자, 백악관 내 귀중한 중국 전문성의 손실을 의미한다.

페이스뿐만 아니라, NSC 내 다른 핵심적인 중국 매파들의 미래 역시 불투명해졌다. 이반 카나파시(Ivan Kanapathy) NSC 아시아 담당 선임 국장과 알렉스 웡(Alex Wong) 국가안보 부보좌관이 그들이다. 카나파시는 과거 트럼프 비판 세력과 협력했다는 비난을 받았고, 웡은 그의 중국계 혈통과 변호사였던 아내의 과거 경력까지 공격받는 수모를 겪었다. 비록 두 사람이 아직 자리를 지키고는 있지만, 이러한 거센 공격과 더불어 그들의 직속상관이자 역시 매파로 분류되는 마이크 왈츠 국가안보보좌관의 권위마저 약화되면서, 그들의 실질적인 영향력은 크게 위축될 수밖에 없다. 특히 카나파시는 백악관 내에서 대만의 가장 확고한 지지자 중 한 명으로 간주되는 인물이다. 그는 2014년부터 2017년까지 주대만 미국 대표부의 무관으로 근무했으며, 트럼프 1기 NSC 아시아 책임자였던 매튜 포틴저가 편집한 대만 방어 관련 서적에도 기고한 바 있다. 포틴저는 2021년 1월 6일 의사당 점거 사태에 항의하며 사임한 후, 중국 내 정치적 변화를 유도하기 위한 더욱 강경한 정책을 촉구해 온 인물이다. 카나파시의 입지 약화는 대만에 대한 미국의 정책 기조에 미묘하지만 중요한 변화를 가져올 수 있다는 점에서 중국과 대만 양측 모두 예의주시할 수밖에 없는 사안이다. 이들 세 명(페이스, 카나파시, 웡)은 단순한 관료가 아니라, 트럼프 행정부 내에서 제도화된 전문 지식과 동맹 중심의 대중국 강경 노선을 대표하는 인물들이었다. 그들의 퇴장 또는 약화는 트럼프 대통령 개인의 충동이나 측근들의 입김에 더욱 취약한, 보다 즉흥적이고 덜 전문적인 정책 결정 과정으로의 회귀를 의미할 수 있다.

이러한 권력 지형의 변화는 국방부(펜타곤)에서도 감지되고 있다. 국방 분야 경험이 거의 전무한 것으로 알려진 피트 헤그세스(Pete Hegseth) 국방장관은 지난 3월 첫 아시아 순방에서 조 바이든 행정부의 약속 대부분을 되풀이하며 동맹국들을 안심시키려 애썼다. 하지만 이는 트럼프 행정부가 아직 아시아에서의 구체적인 군사적 우선순위를 확정하지 못했기 때문일 가능성이 높다. 그 방향성은 상원에서 인준된 엘브리지 콜비(Elbridge Colby) 정책 담당 차관의 역할에 따라 더욱 명확해질 것으로 보인다. 국방부 서열 3위인 정책차관 자리는 국방 정책의 큰 그림을 그리고 경험 없는 장관을 실질적으로 이끌어가는 매우 중요한 위치이다. 콜비는 과거 트럼프 1기 행정부 시절 국방부에서 근무하며 중국과 러시아를 주된 경쟁자로 명시한 '국가국방전략(NDS)' 개발을 주도했고, 이후 싱크탱크를 설립하고 저서를 통해 아시아에서 중국의 패권주의에 맞설 것을 강력히 주장해 온, 대표적인 '중국 우선순위론자' 매파였다. 그는...