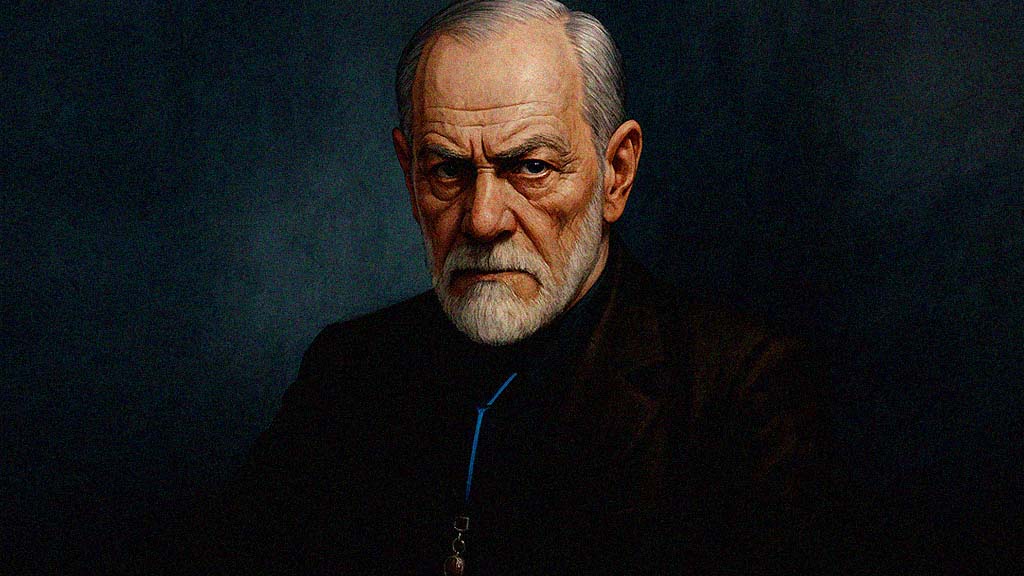

글 읽기 : 프로이트 - 어느 환상의 미래

다시금 프로이트의 문장에 시선이 멎는다. 밤의 정적 속에서 그의 단어들은 살아 움직이며 인간 정신의 가장 깊은 심연, 그 불안과 방어기제가 얽힌 미로를 비춘다. “자연을 인간화하는 것…” 그는 이것이 압도적인 공포, 즉 길들여지지 않은 자연, 인간이 ‘운명의 여신’이라 부르며 속수무책으로 떨게 되는 그 거대한 비인격성 앞에서 우리가 취하는 첫 번째 방어선이라고 말한다. 얼마나 정확한 통찰인가. 이해할 수 없고 다가갈 수 없는 힘 앞에서 인간은 차라리 그 힘에 얼굴과 감정을 부여한다. 분노하고, 변덕을 부리고, 때로는 달랠 수도 있는 ‘존재’로 탈바꿈시키는 것이다. 그래야만 우리는 숨을 쉴 수 있다. 으스스한 어둠 속에서도 익숙한 무언가를 발견하고 마비 상태에서 벗어나 최소한의 반응이라도 할 수 있게 되기 때문이다. 무력감 대신 관계 맺을 수 있는 (비록 그것이 적대적이거나 위험할지라도) 대상을 세우는 것. 이것이 바로 원시적 심리학이 냉혹한 자연과학을 탄생시킨 순간이다.

이 지점에서 나는 전율한다. 프로이트가 반쯤 열어젖힌 이 문 너머로, 현대 문명의 가장 자랑스러운 성취인 ‘과학’의 기원이 어른거리는 것을 보기 때문이다. 우리는 과학이 객관적 진리의 탐구이며 감정이 배제된 이성의 영역이라고 믿도록 교육받았다. 그러나 프로이트의 통찰에 기대어 보면 과학 역시 저 원초적인 ‘자연의 인간화’와 그 뿌리를 공유하는 것은 아닐까? 물론 과학은 신화나 종교처럼 자연에 인격적 의지를 부여하지는 않는다. 대신 과학은 ‘법칙’과 ‘인과율’이라는 새로운 형태의 질서를 부여한다. 예측 불가능하고 혼돈스러워 보이는 자연 현상 속에 숨겨진 일관된 패턴, 즉 ‘법칙’을 발견함으로써 우리는 자연을 이해할 수 있고 예측할 수 있으며, 궁극적으로는 통제할 수 있다는 믿음을 얻는다. 이것이 토마스 쿤이 말한 ‘패러다임’의 힘과 맞닿아 있는 지점이다. 과학은 객관적인 실재를 거울처럼 비추는 것이 아니라 특정 시대와 공동체가 공유하는 해석의 틀(패러다임) 안에서 자연을 이해하고 설명하는 인간적인 활동이다.

결국 ‘법칙’이란 무엇인가? 그것은 자연 그 자체의 속성인가, 아니면 혼돈과 무질서를 견디지 못하는 인간 정신이 자연에 덧씌운 해석의 격자인가? 프로이트가 말한 비인격적인 힘에 대한 원초적 공포, 그 ‘으스스함’을 견디기 위해 우리는 자연에 ‘질서’라는 이름을 붙이고, ‘법칙’이라는 족쇄를 채우려 하는 것은 아닐까? 뉴턴의 만유인력 법칙이든, 아인슈타인인의 상대성 이론이든, 그것들은 우주의 거대한 무심함과 예측 불가능성 앞에서 인간이 느끼는 불안을 잠재우고 어떻게든 그 현상을 파악하고 예측하며 나아가 통제하려는 필사적인 의지의 산물이다. 과학적 설명은 자연 현상에 대한 가장 정교하고 강력한 ‘인간적 해석’이며, 그 동력의 가장 깊은 곳에는 여전히 통제 불가능한 것에 대한 두려움과 그것을 넘어서려는 의지, 즉 생존 본능과 맞닿은 심리적 요구가 자리 잡고 있는 것이다. 즉, 과학은 객관적 진리의 발견이 아니며 인간이 살기 위해 만들어 낸 하나의 해석이다. 그리고 이 해석은 역사에 따라 바뀐다. 설명할 수 없는 현상은 불안을 불러오고, 불안은 새로운 해석을 불러오는 바, 이 새로운 해석은 '과학 혁명'이라 불리우며 이것이 바로 코페르니쿠스와...