철학적 분석 : 경험론자는 죽는 순간까지 자기 자신을 비우며 살아야 한다

아래는 구독자님의 편지와 그에 대한 제 답장입니다. 여러분들께 공유할만한 이야기라 생각하여 나누고자 합니다.

1. 스튜디오 크로아상 글을 읽으며 궁금한 점

선생님께서 작성하신 모든 철학 글과 미술 글은 경험론으로 실재론을 비판하고 있습니다. 이는 매우 당연한 일입니다. 선생님께서 말씀하신 대로 현대의 세계관은 경험론이며, 따라서 현대를 살기 위해서는 경험론자가 되어야 하기 때문입니다. 저는 언젠가 이런 말을 들은 적이 있습니다.

“카뮈가 말하는 실존주의적 삶은 카뮈의 관점일 뿐이다. 나는 다른 관점을 가진 채로 살 것이고, 그래도 현대인이 될 수 있다.”

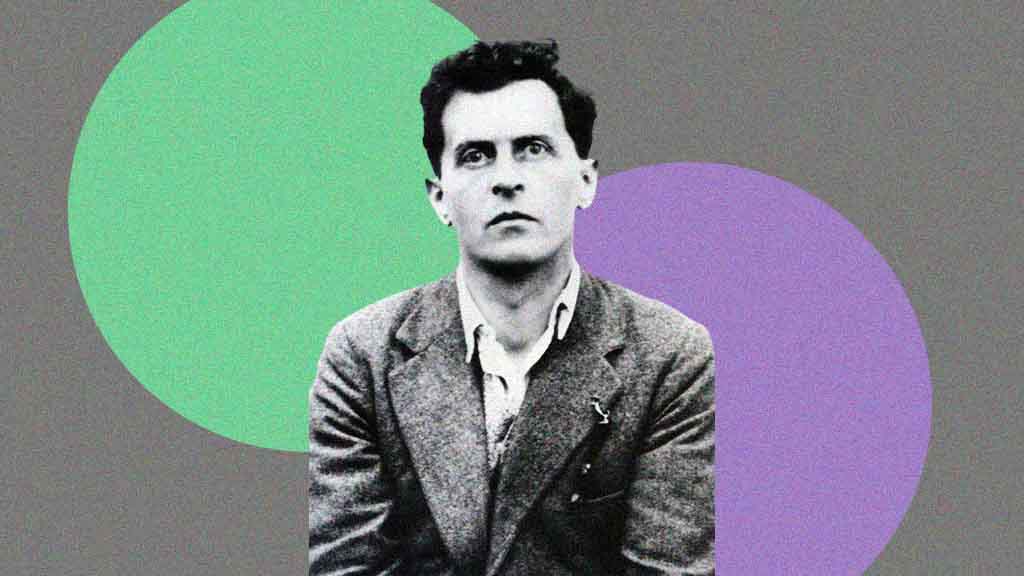

아니요. 그럴 수 없습니다. 카뮈, 사르트르, 비트겐슈타인, 몬드리안, 리히텐슈타인, 앤디 워홀, 필립 글래스는 모두 다 똑같은 말을 하고 있습니다. 비트겐슈타인의 관점이 따로 있고 카뮈의 관점이 따로 있는 게 아닙니다. 이들 모두는 다 현대의 세계관을 ‘다른 방식’으로 말하고 있을 뿐입니다. 비트겐슈타인은 논리로, 카뮈는 문학으로 현대의 세계관을 말하고 있을 뿐이죠. 우리는 현대 말고 다른 관점을 가질 수 없습니다. 우리는 비트겐슈타인이나 카뮈의 세계관 말고 다른 세계관을 가질 수 없습니다. 이는 현행 헌법 말고 다른 헌법을 가질 수 없는 것과 마찬가지겠죠.

따라서 현대인이 되기 위해서는 도대체 저들이 어떤 말을 하고 있는가를 파악해야 하며, 그에 맞는 세계관을 가지고 살아야 합니다. 그렇습니다. 여기까지는 제가 선생님의 글을 이해할 수 있는 부분입니다. 그러니까 저는 선생님께서 왜 르네상스와 그리스 고전주의를 비판하고 앤디 워홀과 레이먼드 카버를 찬양하는지 알 수 있겠다는 말입니다.

그런데 한 가지 궁금한 점이 있습니다. 선생님은 정말 경험론자가 맞으신지요? 저는 선생님의 일기를 매일 보고 있습니다. (이상한 사람이라고는 생각하지 말아 주세요. 단지 선생님의 일기가 마음에 와닿아서 자주 읽는 것뿐입니다.) 선생님은 일기 속에서 싸우고 있습니다. 무엇과 싸우고 있나요? 실재론자인 선생님 자신과 싸우고 있습니다. 그러니까 저는 선생님의 일기를 보면서 선생님은 실재론자이지만 경험론자가 되기 위해서 애쓰는 사람이라는 느낌을 받았습니다.

어떤가요? 제 느낌이 맞나요?

2. 인간이 플라톤주의자인 이유와 경험론적인 삶

우선 질문에 감사합니다. 선생님께서 말한 바가 맞습니다. 저는 저 자신과 싸우고 있습니다. 경험론자가 된다는 건 너무나도 어려운 일이고 아마 죽는 순간까지 나 자신과 싸워야 할 것입니다. 이는 인간의 운명입니다. 제가 조금 더 깊게 말씀드리겠습니다.

인간은 플라톤주의자로 태어납니다. 플라톤주의자 아닌 인간은 없습니다. 다만 플라톤주의가 오류라는 걸 인식하고 거기서 벗어나려 애쓰는 사람만 있을 뿐이죠. 왜 그럴까요? 인간은 지성의 동물이기 때문입니다. 사자가 날카로운 이빨을 삶을 살기 위한 도구로 가지고 있듯이 인간은 지성을 삶을 살기 위한 도구로 가지고 있습니다. 여기서 말하는 지성은 무슨 머리 좋고 안 좋고 그런 거 말하는 게 아닙니다. 삶은 분류하고 정리하는 능력을 말합니다. 우리는 길을 걸어가면서 요크셔도 보고 리트리버도 보고 푸들도 봅니다. 그런데 우리는 요크셔와 리트리버와 푸들을 ‘개’라는 보통명사로 묶어 사고합니다. 이게 지성입니다. 지성은 무언가를 정리하는 활동이고 인간 문명 자체가 지성에 의해 건설된 겁니다.

그런데 지성에는 문제가 있습니다. 지성은 알 수 없는 것까지 알 수 있다고 주장합니다. 그렇게 지성은 “정의란 무엇인가?” 라던가 “신은 어떤 존재인가?”라는 질문을 하게 되는 겁니다. 삶을 정리하는 지성의 능력과 알 수 없는 것까지 알 수 있다는 지성의 주장은 동전의 양면입니다. 인간은 어느 하나만 택할 수 없습니다. 문명을 건설한 이상 인간은 지성을 품고 살아가는 수밖에 없으며 그렇게 헛된 질문까지 하게 되는 겁니다.

그런데 매우 뛰어난 사람들이 지성의 한계를 인식합니다. 데이비드 흄이나 칸트가 그런 사람들이죠. 이들이 한 건 지성의 한계를 그어서 지성이 그 한계를 넘어서려고 할 때 가차 없이 잘라버리는 일이었습니다. 물론 흄과 칸트가 설정한 지성의 한계는 다릅니다. 그러나 어찌 되었든 이들은 하늘 높은 줄 모르고 올라가는 지성을 잘라버립니다. 플라톤과 아우구스트는 지성이 끝없이 자라나서 이데아와 신에게까지 닿아야 한다고 말했습니다. 흄과 칸트는 반대로 지성의 한계를 설정했죠.

자, 여기서 문제가 생깁니다. 우리가 지성을 한 번 잘라내면 그걸로 끝일까요? 아닙니다. 인간이 세계를 사는 이상 지성은 끊임없이 자라납니다. 우리는 사랑이 무엇인지 묻지 않습니다. 그건 지성이 알 수 없는 것이고 그렇게 우리는 사랑을 묻는 지성을 잘라버렸습니다. 이걸로 끝일까요? 아닙니다. 우리는 신에 관해 묻는 지성도 잘라야 하고 정의에 관해 묻는 지성도 잘라야 합니다. 그럼 이걸로 끝일까요? 아닙니다. 지성은 또 자라납니다. 우리가 죽어야 지성도 자라나는 걸 멈춥니다. 따라서 경험론자는 죽는 그 순간까지 계속 지성을 의식하고 잘라내는 활동을 해야 하는 겁니다.

비트겐슈타인이 철학은 교의의 집합이 아니라 활동이라고 말했을 때 그는 이런 사실을 말하고 있는 겁니다. 철학은 무슨 현학 같은 게 아닙니다. 철학이 무슨 “삶은 무엇인가?”라던가 “아름다움이란 무엇인가?”라는 질문에 답하는 학문 아닙니다. 철학은 활동입니다. 한계를 넘어선 지성을 잘라내는 활동이 철학의 전부입니다. 그래서 철학은 아무나 할 수 있는 게 아닙니다. 철학은 머리의 문제도 있지만 마음의 문제도 있습니다. 인간 그 누구도 지성을 잘라내고 싶지 않아 합니다. 지성은 인간에게 자부심을 주기 때문입니다. 이 모든 자부심을 다 버리고 자기 자신을 비울 수 있는 사람이 얼마나 될까요? 또한 이 자기 비움은 한 순간에 끝나는 게 아닙니다. 죽는 순간까지 끊임없이 자기 비움을 해나가야 합니다. 이게 철학입니다. 이걸 할 수 있는 사람이 얼마나 있을까요? 철학을 말하는 많은 사람들은 오히려 허영과 오만에 휩싸여 있다고 말하면 그건 과장일까요?

마키아벨리가 무슨 일을 당했는지, 프로이트가 무슨 일을 당했는지 우리 모두 다 알고 있습니다. 이들은...