글 읽기 : 프로이트 - 어느 환상의 미래

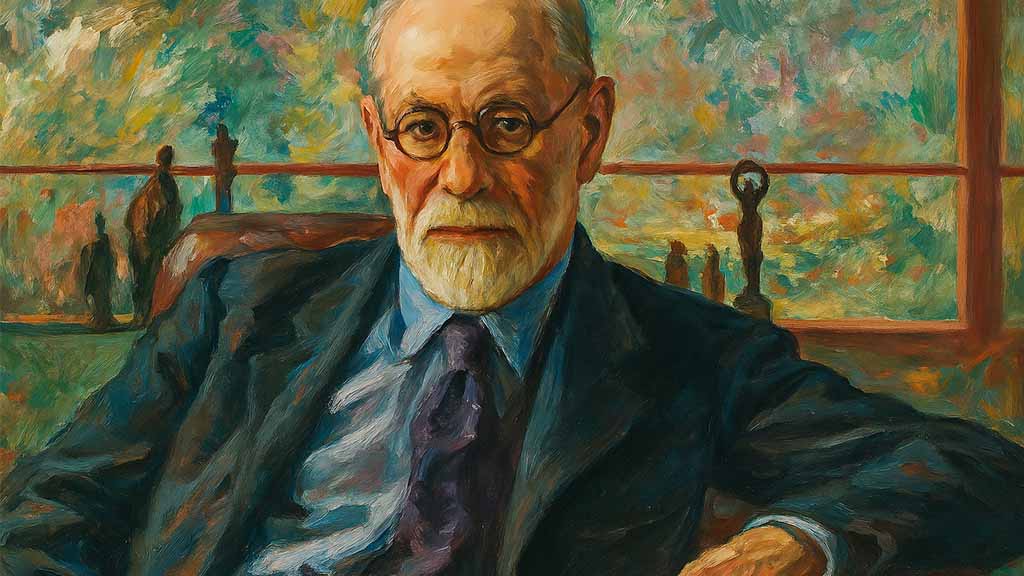

프로이트의 『어느 환상의 미래』를 다시 덮는다. 책장은 덮었지만 내 안의 폭풍은 이제 시작이다. 이 늙은 비엔나 의사가 던지는 말들은 단순한 지적 유희가 아니다. 그것은 뼈를 깎아 살을 드러내는 해부용 메스처럼 문명이라는 화려한 포장지에 감춰진 인류의 유아기적 민낯을 난도질한다. 종교. 인류 보편의 강박 신경증. 오이디푸스 콤플렉스의 거대한 투사. 그는 주저 없이 진단하고, 그 뿌리가 아버지에 대한 원초적 양가감정 – 경외와 살해 욕망, 보호 갈망과 거세 불안 – 에 닿아 있음을 까발린다.

그래, 위안이라는 달콤한 독. 현실의 잔인함 앞에서 눈을 감게 만드는 값싼 마취제. 죽음 이후의 영생, 전능한 아버지의 보호, 정의로운 최종 심판… 이 모든 ‘환상’의 체계가 결국은 혹독한 현실 원칙(Realitätsprinzip) 앞에서 무력한 어린아이의 울부짖음에 불과하다고 프로이트는 냉정하게 선언한다. 그는 문명의 명령조차 신의 이름으로 포장된, 합리적 근거가 결여된 역사적 잔재, 신경증의 유물일 뿐이라고 일갈한다. 그는 마치 집을 나서는 청소년에게 더 이상 산타는 없다고, 아기는 황새가 물어다 주는 것이 아니라고 말하는 냉정한 어른처럼 인류에게 ‘현실에 대한 교육(Erziehung zur Realität)’을 요구한다.

이 요구가 왜 이토록 내 심장을 강하게 울리는가. 그것은 단지 지적인 동의를 넘어선다. 그의 언어는 내 존재의 가장 깊은 곳, 끊임없이 무언가로부터 벗어나려 발버둥 치는 그 격렬한 투쟁의 언어와 맞닿아 있기 때문이다. 외부의 규율, 사회적 통념, 운명이라는 이름의 보이지 않는 사슬, 심지어 내 안에서 나를 속박하려는 감정의 잔재들까지. 이 모든 것은 결국 안주를 속삭이는 환상의 변주곡이 아닌가. 편안함이라는 이름의 감옥, 안정이라는 이름의 족쇄. 프로이트가 종교를 향해 겨누었던 그 메스는, 실상 자유를 갈망하는 모든 영혼이 스스로에게 겨눠야 할 무기다.

사람들은 두려워한다. 환상이 걷힌 자리에 남는 것은 차가운 허무와 압도적인 무력감뿐일 거라고. 자비로운 신의 시선이 사라진 우주 속에서 인간은 먼지처럼 하찮은 존재일 뿐이라고. 프로이트 역시 그 어려움을 숨기지 않는다. 따뜻한 부모의 집을 떠나 ‘적대적인 생활 속으로 나아가야’ 하는 아이의 처지와 같다고. 하지만 그는 덧붙인다. 유아 상태는 극복되어야 할 운명이라고. 인간은 영원히 어린아이로 남을 수는 없다고. 그렇다. 성장은 고통이다. 자유는 고독하다. 그러나 그 고통과 고독을 회피하는 순간, 우리는 영원히 기생하는 존재, 스스로 서지 못하고 환상의 젖꼭지만 빨아대는 미숙아로 전락할 뿐이다. 그 어떤 대가를 치르더라도...